検査

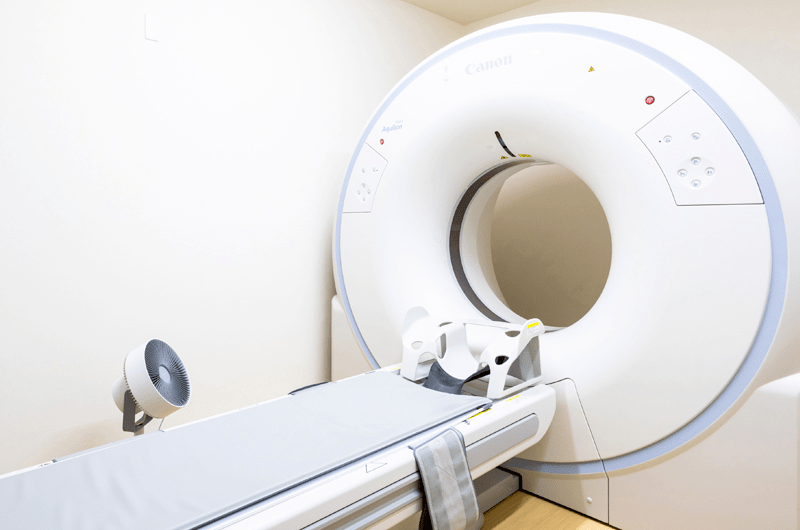

CT検査

CT(コンピューター断層撮影)は、X線を身体の周囲から照射し、そのデータをコンピューター解析して「輪切り」画像として再構成する検査です。

撮影時間は数分程度と短く、検査台に横になるだけで頭部から胸部、腹部まで連続して撮影できます。

頭部では、転倒や交通事故後の出血・骨折を迅速に確認できるほか、慢性硬膜下血腫や水頭症など認知機能に影響する病変も描出可能です。

耳や副鼻腔の空気の入り具合まで映るため、中耳炎や副鼻腔炎の範囲評価にも適しています。

胸部では、肺炎・肺がん・間質性肺炎・気胸などの呼吸器疾患に加え、大動脈瘤や大動脈解離、縦隔腫瘍の大きさや位置を詳細に把握できます。

腹部では、エコーでは見えにくい膵臓の腫瘍や炎症、胆石や尿管結石、虫垂炎・憩室炎など複数臓器にわたる急性腹症の鑑別に威力を発揮します。

CTは予約不要で、緊急時も含め受診当日に撮影できます。

脈波測定

腕と足首に血圧カフを装着し、同時に血圧と脈波の伝わる速さを測ることで、全身の動脈硬化度と血管の詰まり具合を推定する非侵襲的な検査です。

計測できる指標は、血管のしなやかさを示すCAVIと、下肢動脈の狭窄リスクを示す足関節上腕血圧比(ABI)の2つです。

結果から「血管年齢」が算出され、生活習慣病の進行度や将来の心血管イベント発症リスクを具体的に把握できます。

検査はベッドに仰向けで数分間静かに横になるだけで終了し、痛みや被ばくはありません。

高血圧・脂質異常症・糖尿病など生活習慣病をお持ちの方、末梢循環不全や閉塞性動脈硬化症が疑われる方、脳卒中や心筋梗塞の既往がある方、さらには認知症リスクが気になる方の動脈硬化スクリーニングとして推奨されます。

筋電図

筋電図は、手足のしびれや脱力の原因を「神経の問題か、筋肉そのものの問題か」を見分けるための検査です。

方法は2種類あり、1つは誘発筋電図で、皮膚の上から末梢神経にごく弱い電流を流し、電気信号がどれだけ速く、どれだけ強く筋肉に伝わるかを測定します。

もう1つは針筋電図で、細い針電極を筋肉に刺し、力を入れたとき・力を抜いたときの電気的活動を記録します。

検査時間は部位にもよりますが、合わせて10~20分程度です。

この検査は手根管症候群・肘部管症候群・脊柱管狭窄症・CIDP・シャルコー‐マリー‐トゥース病など末梢神経障害が疑われるケースや、筋ジストロフィー・筋萎縮性側索硬化症・重症筋無力症など筋肉や神経接合部の疾患が疑われるケースで有用です。

心臓ペースメーカーを装着されている方、ワーファリンなどの抗凝固薬を服用中の方は安全確保のため必ず事前にお知らせください。

予約は不要ですが、検査実施日は神経内科診療日の火曜日の午後以外となります。

24時間心電図検査

薄い電極シールを胸に貼り、小型レコーダーをホルダーに収めて普段どおりの生活を送っていただきながら、心電図をまる1日連続記録します。

発作的に現れる不整脈が原因のめまい・ふらつき・動悸・一過性失神、あるいは虚血性心疾患(狭心症)が疑われる胸痛など、短時間の院内心電図では捉えにくいリズム異常や一瞬のST変化を検出するのが目的です。

記録中は強い運動や水泳は避け、検査機器を濡らさないため当日の入浴(シャワーも含む)はできません。

翌日レコーダーを取り外して解析し、症状が起きた時刻と心電図変化を突き合わせて診断します。

予約は不要ですが、装着・取り外し日ともに月曜~金曜の受付となります(祝日と日曜日の前日は実施していません)。

超音波検査

高周波の音波を体内に当て、その反射を画像化して臓器や血流をリアルタイムに映し出す検査です。

放射線を使わないため被ばくの心配がなく、検査中の痛みもほとんどありません。

当クリニックでは

次の領域を対象にしています

- 腹部では肝臓、胆嚢、膵臓、腎臓、膀胱、消化管を観察し、腹痛の原因検索、肝腫瘍や胆石、腎機能障害の評価を行います。

- 頸部では頸動脈を測定し、内膜肥厚やプラークの有無から脳梗塞リスクを推定します。

高血圧・糖尿病・脂質異常症をお持ちの方に推奨されるスクリーニングです。 - 関節では腫れや滑膜の炎症、骨びらんを描出でき、血液検査で自己抗体が陰性でも関節リウマチを早期に捉えられる場合があります。

事前予約は不要ですが、混雑状況によっては後日の予約枠をご案内することがあります。

呼吸機能検査

スパイロメーターという装置に向かって息を吸ったり吐いたりし、肺から出入りする空気の量と速度を測定する検査です。

喘息や慢性閉塞性肺疾患(COPD)、間質性肺疾患などでは気道が狭くなったり肺そのものが硬くなったりするため、吸い込める空気の量(肺活量)や1秒間に吐き出せる空気の量(1秒量=FEV1)が健康な人と比べて低下します。

検査ではまず鼻をクリップで閉じて空気漏れを防ぎ、マウスピースをくわえて安静呼吸を数回行ったあと、最大に息を吸い込み、合図に合わせて一気に吐き出す動作を繰り返します。

所要時間は予備練習を含めて10分ほどで、放射線被ばくや痛みはありません。

得られた数値から閉塞性(気管支が細くなるタイプ)か拘束性(肺が広がりにくいタイプ)かを判定し、喘息なのかCOPDなのか、あるいは間質性肺炎など別の病変が関与しているのかを推測できます。

薬の前後で再測定すれば、気管支拡張薬がどの程度効いているかも客観的に評価できるため、治療方針の決定や効果判定に欠かせない検査です。